資源循環

廃棄物の削減

- 目標

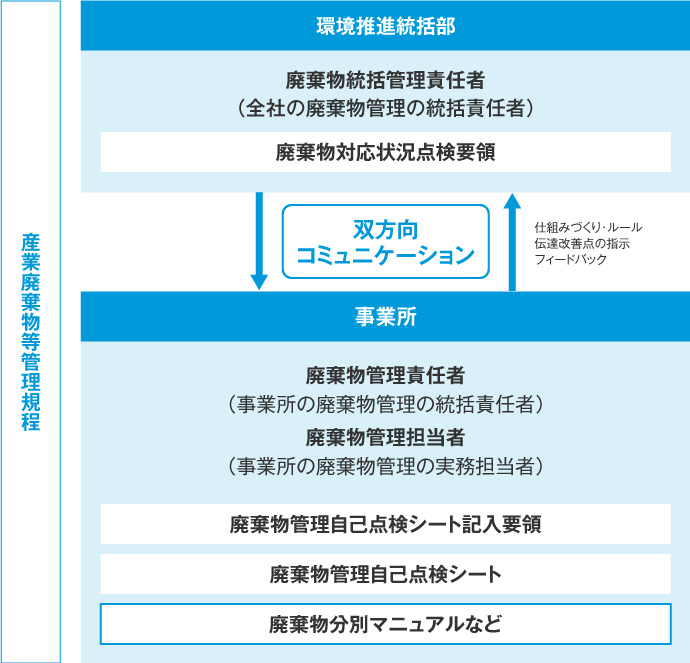

- 『産業廃棄物等管理規程』に基づく、廃棄物対応状況点検、各事業所における廃棄物管理自己点検を継続し、廃棄物処理業務の適正化を図る。

廃棄物管理とルールの策定

廃棄物処理法を、順法性の観点からより確実なものとするために、全社廃棄物管理体制を整備し、全社廃棄物統括管理責任者を選任するとともに、各事業所(13事業所)に廃棄物管理責任者および廃棄物管理担当者を置き、系統立てた廃棄物管理ができる体制を整えました。また、『産業廃棄物等管理規程』および関連する要領を定め、廃棄物管理の適正化を図っています。

全社廃棄物管理体制

廃棄物と再資源化(リサイクル)

大正製薬では、限りある資源を有効に活用するため、当社で発生する廃棄物の削減、または適正な分別を行うことで、Reduce(発生抑制)、Reuse(再使用)、Recycle(再生利用)の3Rにつながる活動を推進しています。特に廃棄物排出量が全体の70%を占める生産本部では、環境マネジメントシステムにおいて環境目標を設定し、廃棄物の排出削減に取り組んでいます。

また、近年課題とされるプラスチック廃棄物については、製品への使用抑制および再資源化が可能な処理業者の選定を行うことで、プラスチックに関わる諸課題へ寄与していきます。

廃棄物排出量・再資源化率

| 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

|---|---|---|---|---|---|

| 廃棄物排出量(トン) | 4,563 | 4,426 | 3,952 | 3,660 | 3,535 |

| 廃棄物等最終埋立処分量(トン) | 36.2 | 40.4 | 43.6 | 50.0 | 65.4 |

| 廃棄物等最終埋立処分率(%) | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.9 |

原料・材料使用量/コピー用紙購入量

| 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

|---|---|---|---|---|---|

| 原料使用量(千トン) | 14.9 | 13.7 | 11.8 | 11.4 | 11.8 |

| 材料使用量※(千トン) | 55.5 | 54.9 | 47.9 | ‐ | ‐ |

| コピー用紙購入量(トン) | 102.7 | 87.9 | 75.2 | 72.7 | 64.9 |

- ※ 容器包装リサイクル法対象の4素材(2020年度実績まで算出)

製品の環境対応

環境に配慮した製品の設計

製品使用後の容器・包装は、廃棄物となった段階で環境負荷が発生します。それを軽減するために、環境負荷の少ない製品の設計について検討しています。

容器包装リサイクル法への対応

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会に再商品化を委託することで、事業者としての義務を果たしています。2021年度の再商品化委託金額は、ガラスびん、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、ペットボトル、合わせて計1億4,003万円でした。素材ごとの再商品化委託金額は、「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」のホームページでも公表されています。

2021年度の再商品化委託金額

| 容器の種類 | ガラスびん |

|---|---|

| 紙製容器包装 | |

| プラスチック製容器包装 | |

| ペットボトル | |

| 委託金(精算後) | 1億4,003万円 |

特定容器包装総重量

| 年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

|---|---|---|---|---|---|

| 特定容器包装 総重量(千トン) |

59.5 | 55.5 | 54.9 | 47.9 | 46.8 |

水資源の管理

水資源の有効利用

水は高い品質の医薬品を製造するための大切な資源です。大正製薬グループでは、必要な水資源を確保するため、工場や研究所から発生する排水水質の管理、使用した水の再使用などによる節水に努めています。

水使用量(種類別)

| 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

|---|---|---|---|---|---|

| 使用量(万m3) | 70.7 | 77.7 | 63.9 | 62.4 | 63.6 |

| 上水道 | 22.4 | 23.1 | 22.2 | 21.2 | 21.2 |

| 工業用水 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 1.7 |

| 地下水 | 46.1 | 52.1 | 38.6 | 38.8 | 40.5 |

| 中水(雨水) | 0.32 | 0.28 | 0.39 | 0.24 | 0.21 |

総排水量(全社)

| 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

|---|---|---|---|---|---|

| 使用量(万m3) | 45.4 | 52.8 | 42.9 | 41.5 | 42.2 |

水リスクへの対応

大正製薬では事業活動による水資源の将来への影響を把握し、軽減していくため、製造拠点の水資源リスクを評価しています。リスク評価に際しては、世界資源研究所(WRI)のAqueduct Water Risk Atlasや環境省の全国地盤環境情報ディレクトリなどのツールを用いています。

現時点で近い将来に干ばつ、渇水や水質の悪化、地下水汲み上げによる地盤沈下などで稼働停止のリスクが顕在化している拠点は存在しておりません。引き続き水資源の有効利用に努めていきます。